『ある画家の数奇な運命』

10月2日(金)より、TOHOシネマズシャンテほか全国ロードショー

配給:キノフィルムズ/木下グループ

©2018 PERGAMON FILM GMBH & CO. KG / WIEDEMANN & BERG FILM GMBH & CO. KG

公式サイト:neverlookaway-movie.jp

1989年にベルリンの壁が崩壊し、1990年10月3日にドイツが再統一してから30年の月日が経つ。経済力の弱い旧東ドイツと統合したにも関わらず、今やドイツはヨーロッパ随一の国力を有している。

敗戦国として戦争責任を今も問われ続けながらも、現在では経済力でヨーロッパを支える立場を担っているドイツ。日本も同じ敗戦国として厳しい戦後を体験してきたが、過酷さにおいて日本は足元にも及ばない。隣国が地続きというヨーロッパにあって、二度の世界大戦に敗れたドイツは東西に国を分断されて、ドイツ人はそれぞれ全く異なる社会体制のもとで生きることを余儀なくされた。そうした状況が1990年まで続いたのだから、まさに「歴史に翻弄された」ということばはドイツ人にふさわしい。

フロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルクはそうしたドイツ人の姿を浮き彫りにした『善き人のためのソナタ』で一躍世界に知られた監督となった。この作品では、ベルリンの壁崩壊前の東ドイツを舞台に、秘密警察シュタージの局員が反体制の芸術家を監視するうちに、次第に変化する姿を、フォン・ドナースマルクは繊細に紡いでみせる。そこには監視社会と化した東ドイツで生きるドイツ人の閉塞感が映像に焼きつけられていた。

フォン・ドナースマルクのドイツの過去に目を向ける姿勢は本作にも表れている。

彼は本名をフローリアン・マリア・ゲオルク・クリスティアン・グラーフ・ヘンケル・フォン・ドナースマルクといい、貴族の血筋で西ドイツのケルンで生まれた。

父親がルフトハンザ航空に務めていたことからニューヨーク、ベルリン、ブリュッセルなどで過ごし、国際的な感覚を育んだという。ロシアのサンクトペテルブルグにある国立IS研究所でロシア語を習得し、英国のオックスフォード大学では哲学・経済学・政治学を学ぶ。さらに映画監督のリチャード・アッテンボローに師事し、ミュンヘン映画映像大学に進んだ。『善き人のためのソナタ』は長編映画監督第1作にあたる。

2作目の『ツーリスト』(2010)はジョニー・デップにアンジェリーナ・ジョリー競演のアメリカ映画。フォン・ドナースマルクがユーモラスなロマンチック・ミステリーに挑戦したかたちとなったが、今ひとつ評価はされなかった。

長い構想期間をおいての本作の登場となる。本作で彼が挑んだのはナチス、社会主義、自由主義と社会の風に翻弄され続けた、ドイツ人を象徴する人物、画家のゲルハルト・リヒターの軌跡だった。フォト・ペインティングの手法を編み出し、現代絵画に大きな足跡を残した存在として知られているが、彼の軌跡はまさしく波乱に富んだものだった。ナチスの時代に少年期を送り、東ドイツの監視社会で青春期を過ごす。ベルリンの壁ができる寸前に西ドイツに逃れて、美術を極め、画家として花開く。

この軌跡に加えて、彼の叔母がナチスの手によって安楽死させられていた事実、彼の義父がナチスの親衛隊であることも、フォン・ドナースマルクの創作意欲を刺激した。彼は企画を練り込んだ後、ゲルハルト・リヒターに直接コンタクトをとり、映画化の許しを得る。

ゲルハルト・リヒターは、交わした会話は一切外部に漏らさず、名前を変える、内容は自由にしてもいいが、何が真実かは明かさないことを条件に映画化を承諾したという。

フォン・ドナースマルク自身が書き上げた脚本は、ひとりの芸術家の成長の記録であると同時に、ドイツ人なら共感を禁じ得ないドイツという国の変遷の歴史にもなっている。まさに一人の画家が辿る、うねりのような大河ロマンなのである。

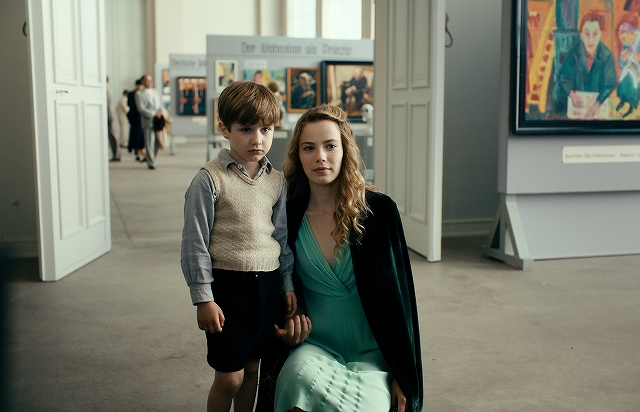

映画は1937年、ナチス政権下のドイツから幕を開ける。多感な少年のクルトは芸術を愛する、奔放な叔母の影響で絵を愛するようになるが、叔母は統合失調の烙印を押され強制入院させられてしまう。病院の責任者でナチスに心酔するゼーバント教授は叔母を無価値な存在と断じ、安楽死のリストに加えてしまう。

そして敗戦。捕虜となったゼーバントはソ連将校の妻の出産を手助けしたことで庇護を受け、罪を逃れる。社会主義国家となった東ドイツで、医者としての確かな技術を持つ彼は地歩を固めていく。

一方、クルトは戦後の混乱のなかで成長する。教師であった父は戦時中に渋々ナチスの党員になった事実が明らかになって教職を追われ、自ら生命を絶つ。その悲しみを絵の政策にぶつけるクルトは美術学校に進む。

そこでクルトはエリーという女性と恋に落ちる。だが彼女の父がゼーバントだとは知る由もなかった。エリーはクルトの子を宿すが、ゼーバントはことば巧みにふたりを言いくるめて中絶させてしまう。

それでもふたりの愛は変わることがなかった。結婚すると1961年に西ドイツに渡る。ゼーバントはソ連将校の後ろ盾が無くなり、亡命。デュッセルドルフ芸術アカデミーの入学を許されたクルトは、自らの個性を発揮できる手法を生み出すべく修練を重ね、やがてフォト・ペインティングに行き着く。それは自らの記憶を蘇らせる作業でもあった――。

189分という上映時間で語られるストーリーは波乱万丈の一語。クルトという少年が偉大な芸術家になるまでが、メロドラマチックに語られる。

ナチス時代の狂熱から東ドイツ時代の沈鬱な雰囲気、西ドイツの駆り立てられたような自由さまで、主人公は社会の体制にがんじがらめになりながらも、懸命に生き抜き、自らの生き方を選び取る。

敗戦国であるがゆえに、国土を分断され蹂躙されても大国の言いなりになるしかない状況のなかで、こういう軌跡を歩んだ存在は主人公に留まらないだろう。フォン・ドナースマルクは細かいリサーチを課して、時代時代のドイツの雰囲気を再現していく。

どんな社会環境にあっても、そこで暮らす人々は懸命に生きているという事実は、後に歴史学者が体制を断罪しようとも、揺るぎがない。監督は一人の芸術家の軌跡を通して、彼とともに生きる人々すべてを浮かび上がらせる。ある意味では戦争に打ち据えられてもしたたかに生きる、ドイツ人讃歌でもあるのだ。

フォン・ドナースマルクは時代を再現するため、ヨーロッパの撮影監督を起用せず、キャレブ・デシャネルをあえてアメリカから招いた。『ライトスタッフ』や『ナチュラル』で知られるデシャネルは自然派でありながらも、時代を映像に漲らせる名手。本作でも戦中、戦後のドイツの景色を巧みに色分けている。

出演者は日本に馴染みが薄いものの、キャラクターにフィットした俳優が選ばれている。青年期のクルトには『コーヒーをめぐる冒険』のトム・シリング。したたかに時代を生き抜くゼーバントには監督の盟友でもあるのだろう、『善き人のためのソナタ』のセバスチャン・コッホが起用されている。さらにフランソワ・オゾンの『婚約者の友人』に抜擢されたパウラ・ベーア、『さよなら、アドルフ』のザスキア・ローゼンタール、『帰ってきたヒトラー』のオリヴァー・マスッチなど、いずれも映像に個性を反映させている。

決して短くはないが、秋にふさわしい大河ロマン。不寛容な現代という時代を噛みしめながら鑑賞するのも一興だ。